大风堂的回声:张若古与一场中华艺术精神的复兴

在中国艺术史上,有一些名字不仅代表艺术成就,更承载文化自觉与时代责任。张大千即是如此。作为20世纪最具世界影响力的中国画家之一,张大千不仅创立了技法丰厚的大风堂体系,更以“泼彩”与“金碧”重塑东方视觉语言,让西方重新认识中国画。如今,站在21世纪文化复兴的关键节点,大风堂的火种再度被点燃。而这一重要使命,落在了张若古——大风堂技法唯一正统传人、张大千家族正式认可的接棒人——的肩上。他不是单纯的画家,而是文化复兴的策展人、教育布道者、传统精神的现代翻译者。

文化复兴,并非简单复古。它需要两件事:有能力准确继承古人的精髓;更重要的是,能让传统在今天重新说话、被理解、被喜爱。张若古做到了。作为张大千“泼彩、金碧、荷花、仕女”四大技法的唯一传人,他深谙中国画精微技艺,也深刻理解当下观众对艺术的全新审美期待。

他从不“复制大千”,而是在传承基础上创新表达:在泼彩中加入现代构成意识,使其更具视觉冲击;在金碧山水中融合当代空间布局,使其更具哲学意味;在仕女人物中剔除旧式柔媚,注入大气格局与人文深度;在荷花题材上重构用色体系,意象更纯粹,境界更空灵。正因如此,张若古被业内誉为:“既懂古法,也懂时代;既能创作,更能传播。”他让张大千的画不止停留在历史名册,而是走进了现代艺术教育与公共文化生活,真正实现了“中国画的当代表达”。

张若古并非闭门作画之人,他是一位高度开放的文化推动者。近年来,他频繁在全国乃至全球举办公益性艺术展览、教育巡讲、文化对话活动——在北京、上海、成都、台北、香港等地主办“大风堂技法复兴展”;与法国巴黎东方艺术中心、意大利威尼斯艺术学院合作举办“中国画国际对话论坛”;担任多所艺术高校的客座教授,开设“大千技法精修班”与“东方绘画美学进阶课”;

在新加坡、日本、东南亚地区传播大风堂精神,深受华人社群欢迎。在张若古看来:“中国艺术要真正复兴,不仅要被藏家收藏,更要被普通人理解,被孩子们欣赏。”因此,他不仅自己画、办展、演讲,还亲自推动大风堂技法走进校园,走进社区,走进新媒体。

张若古并未满足于成为一个“艺术名家”。他建立张大千画院与张大千艺术研究院,将文化复兴从个体行为,上升为系统工程。他的教育理念十分清晰:不是培养“画匠”,而是培养“有家国情怀与文化意识的艺术公民”;不灌输技法套路,而是鼓励学生用大风堂技法说自己想说的话;不强调“模仿”,而是提倡“精神的沉淀与修养的厚度”。

目前,他已亲自指导上百位青年艺术家,部分弟子已进入专业美术馆、拍卖市场、文化研究领域,在延续大风堂技艺的同时,也拓宽了中国画的时代边界。张若古不只是“教技法”,他是在“唤醒文化自觉”。他希望每一位学生都能明白,学习大千技法不是为了画得像,而是为了思得深,画得广,走得远。

复兴一门技法不难,难的是复兴一套精神体系。张大千的“大风堂”,本质上是一种集学术、修养、艺术、人格为一体的文化修行方式。它不是单纯的绘画流派,而是一种中国文人精神的高峰。张若古深知:这不是一人之功。

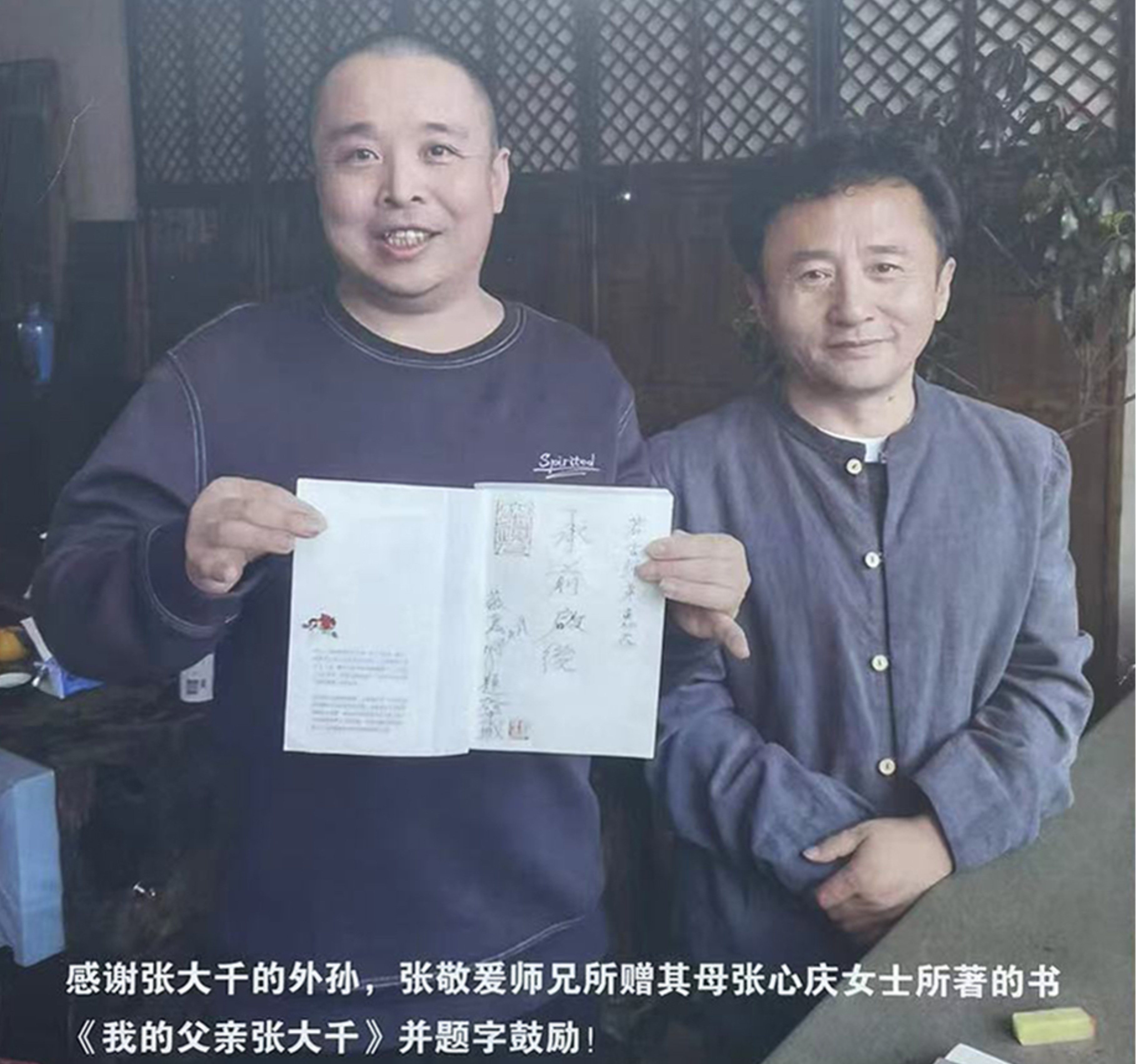

因此他积极联动:与张大千家族合作设立“大风堂基金”,推动公益展与文化传播;与文旅集团合作在四川、江苏等地建设“大风堂文化艺术体验馆”;与国家级非遗保护单位联动,把“大风堂技艺”申报为地方艺术瑰宝;携手高校建立“若古—大千东方绘画实验室”,支持青年创新研究。他把“大风堂”从一座老宅的记忆,转变为一个正在生长的文化生态系统。他让“张大千的时代”不只是过去式,也成为了进行时,乃至未来时。

在当下这个文化焦虑横流的时代,传统艺术面临困境:要么被遗忘,要么被消费;要么形式化,要么碎片化。而张若古,以极为清醒的文化姿态,为我们提供了一个真正有效的答案:不是死守传统,而是活用传统;不是排斥现代,而是吸纳现代;不是仅创作,更是启发时代精神。他用自己的方式告诉世界:“中国画不是古董,它是会呼吸、有温度、有力量的文明表达。”

艺术从来不是靠年龄来排序的,更不是靠模仿来传承的。在过去,人们尊崇张大千,是因为他兼容并蓄、革新传统、立足世界;而今天,人们敬重张若古,是因为他不仅继承大千技法,更继承了他面对世界的方式、他对文化命运的关切、他对时代责任的担当。

如果张大千尚在今日,他必会为张若古拍案叫绝,视其为大风堂未来的旗手。如今,大风堂的精神正在复苏。而这场复兴的中心人物,正是张若古。他不只是大千之后的传人,他是中国画走向未来的开路人。